Die Pandemie als digitale Nagelprobe: Lehren und Handlungsbedarf

- Introduction Executive summary | Positions of economiesuisse

- Chapter 1 Wo sich die fehlende Digitalisierung in der Pandemie besonders bemerkbar macht

- Chapter 2 Allgemeine Fallstricke und Digitalisierungshindernisse

- Chapter 3 Lösungsansätze

Wo sich die fehlende Digitalisierung in der Pandemie besonders bemerkbar macht

Gesundheitssystem

Der Gesundheitsbereich war in der Pandemie besonders gefordert und hätte von etablierten, digitalisierten Prozessen profitiert. Die Realität sah jedoch anders aus. Statt eines schnellen digitalen Datenaustausches wurden Faxgeräte genutzt und Informationen waren oft erst mit Verzögerung erhältlich. Dadurch konnten keine fundierten Entscheidungen basierend auf Echtzeitinformationen getroffen werden. Auch die Forschung zum Virus und zu den Schutzmassnahmen wäre mit qualitativ hochwertigen und aktuellen Daten deutlich einfacher.

Die Erhebung und Weitergabe der Daten funktionierte nicht oder nur mangelhaft und verzögert, weil das notwendige Fundament an Technologien und Prozessen fehlt. Das elektronische Patientendossier und die Elektronische Identifikation (E-ID) sind nur zwei Beispiele für wichtige Grundlagen, die weiterhin fehlen und die die Abläufe im Datenaustausch bedeutend effizienter machen würden.

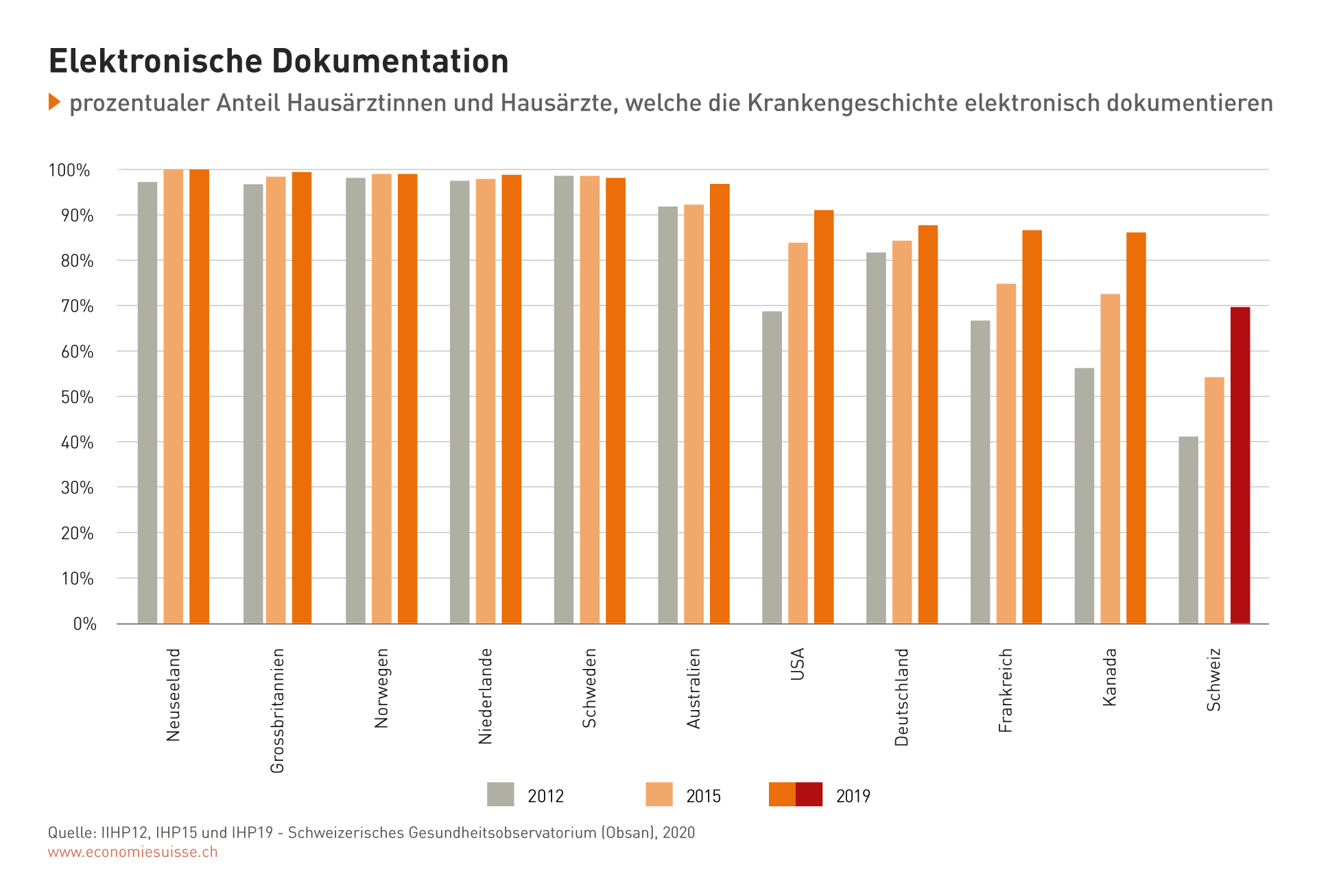

Das zeigt sich stark im internationalen Vergleich. Die Schweiz hinkt bei der elektronischen Dokumentation von Krankengeschichten deutlich hinterher. Dies ist nur ein Aspekt der Digitalisierung, allerdings ein sehr zentraler. Würden mehr Hausärztinnen und Hausärzte die Krankengeschichten elektronisch dokumentieren, würde dies einerseits dafürsprechen, dass sie allgemein eher digitale Instrumente nutzen. Andererseits ermöglicht dies eine einfachere Nutzung weiterer digitaler Tools, da Informationen nicht mehrfach abgetippt werden müssen. Dieses Manko war in der Pandemie stark spürbar und konnte bisher nicht vollständig behoben werden.

Manuelle Erfassung als hohe Hürde für die Datennutzung

Daneben werden Daten oftmals gar nicht erhoben. Ein Beispiel war die ursprüngliche Unwilligkeit, die freien Intensivbetten pro Tag zu erfassen und damit den Transfer von Intensivpatienten zwischen den Spitälern zu ermöglichen. In der kleinräumigen Schweiz ist eine Verlegung von Patienten gut möglich. Während der Pandemie hat sich gezeigt, dass dieser Datenaustausch schnell erfolgen muss, wenn die Intensivstationen nahe an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten. Diese Daten wurden erst nicht erhoben, weil sie manuell erfasst werden mussten. Die fehlende Erhebung wurde auch genau damit begründet, dass der manuelle Arbeitsaufwand zu gross sei. Hier liegt das Problem. Mit einer besseren digitalen Infrastruktur könnte diese Datenerhebung automatisiert werden, sodass gar keine manuelle Eingabe nötig ist und es damit für das Personal keine Zusatzbelastung darstellt.

Es fehlt ein solides Fundament

Dafür braucht es jedoch grundlegende Veränderungen in der Politik und in den Köpfen der Akteure im Gesundheitssystem. Das fehlende Bewusstsein für die Digitalisierung hat sich in der Pandemie auch in anderen Fällen gezeigt. So wird der digitale Impfnachweis erst jetzt langsam eingeführt – Monate nach dem Start der Impfkampagne. Auch wurde erst während der Impfkampagne bekannt, dass der ursprüngliche Anbieter des allgemeinen digitalen Impfausweises gravierende Sicherheitsmängel aufwies. Seit mehr als einem Jahr wird auf die Impfkampagne hingearbeitet. Es war entsprechend absehbar, dass ein solches Zertifikat oder sonst eine Form des digitalen Impfnachweises nötig werden wird. Eine frühzeitige, kooperative Entwicklung der nötigen Lösung wäre zu wünschen gewesen. Die Kompetenzen und das Wissen der Privatwirtschaft und die Expertise der Forschung hätten dabei genutzt werden können. Auch hier hätte eine vorgängige Einführung des elektronischen Patientendossiers grosse Erleichterung geschaffen und den Prozess vereinfacht.

Ungenügende Grundlagen schaffen nachgelagerte Umsetzungsprobleme und Konflikte

Die langsame Reaktionszeit und die erwähnten fehlenden Infrastrukturen im Digitalisierungsbereich gehen einher mit weiteren Problemen. So wurde bei der Contact Tracing App «SwissCovid» teilweise derart polemisch und unsachlich über Datenschutzrisiken diskutiert, dass der Nutzen der App drastisch reduziert wurde. Zusätzlich wurde der Nutzen der App durch das zu späte oder komplett fehlende Erstellen der zur Warneingabe nötigen Codes unnötig geschmälert. Die App an sich war eine technisch überzeugende Lösung, die in der Praxis jedoch nie den erhofften Einfluss entfalten konnte, weil sie in weitgehend analoge Prozesse eingebunden werden musste. Als gegenteiliges Beispiel muss meineimpfung.ch aufgeführt werden. Diese Website enthielt hochsensible Daten, die ungenügend geschützt wurden. Das Sicherheitsproblem stellte sich schliesslich als so gravierend heraus, dass die Seite abgeschaltet werden musste.

Gemeinsam mit dem überfälligen digitalen Strukturwandel muss daher auch eine informierte und zielführende Entscheidung über die Sicherheit der digitalen Daten getroffen werden. Der Trade-off zwischen Nutzen und Schutz muss so gelöst werden, dass die Daten gut geschützt werden, es aber nicht den Zweck eines digitalen Instruments so stark einschränkt, dass der Nutzen die Kosten nicht mehr überwiegt.

Auch bei der Organisation von Covid-Tests und -Impfungen gibt es noch Luft nach oben. So war es beispielsweise in manchen Kantonen nicht möglich, sich mit dem Onlineformular für neue Impfzentren anzumelden, wenn man bereits angemeldet war. Dies musste via Hotline oder E-Mail geschehen. Solche Fälle müssen in Zukunft im Vorfeld erkannt werden, damit die entsprechenden Tools alle relevanten Funktionen besitzen. Viele dieser Probleme wären vermeidbar gewesen, wenn im Gesundheitswesen bereits eine gute digitale Grundlage bestanden hätte.

Mit einer E-ID und einem elektronischen Patientendossier könnten Fragen der Datensicherheit grundsätzlich geregelt werden, die dann bei jeder Anwendung gelten, ohne dass sie jedes Mal neu verhandelt werden müssen. Auch nutzerfreundliche Grundsätze wie Datensparsamkeit oder das «once-only-Prinzip» liessen sich konsequent und unbürokratisch auf neue Tools anwenden.

Bildung

In der Corona-Pandemie mussten die Schulen und Universitäten von heute auf morgen vom gewohnten, zumeist analogen, Unterricht auf fast komplett digitalen Unterricht und «Home Schooling» umstellen. Dies war mit enormen Herausforderungen für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie deren Angehörige verbunden. Alles in allem konnten die meisten Schulen pragmatische Lösungen finden und es wurde den Umständen entsprechend viel geleistet.

Auf dem Level der einzelnen Schulen gab es jedoch extreme Unterschiede. Schulleitungen, die bereits vor der Pandemie gute Arbeit leisteten, waren tendenziell auch während der Pandemie eine grosse Unterstützung für ihr Kollegium. Das Vertrauen in sie sowie die Anerkennung ihrer Arbeit stieg dabei. In anderen Schulen wurden Lehrpersonen hingegen alleingelassen mit der für sie teilweise neuen Technik und sie mussten selbstständig entscheiden, wie zum Beispiel Prüfungen durchgeführt werden sollten.

Seltener Einsatz digitaler Hilfsmittel schon vor der Pandemie

Im Bereich der obligatorischen Schule und der Sekundarstufe II gibt es bezüglich Digitalisierung einigen Verbesserungsbedarf. Je nach Schule wurden digitale Hilfsmittel vor der Pandemie wenig oder gar nicht eingesetzt. Mindestens ab Sekundarstufe I sollten Microsoft Teams, Zoom oder ähnliche Tools Standard sein und auch in Zeiten des Präsenzunterrichts genutzt werden. Es muss das absolute Minimum sein, dass die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen diese ohne Schwierigkeiten nutzen können und dass sie mit den Funktionen vertraut sind.

Längerfristig müssen jedoch nicht nur digitale Kommunikationstools verwendet werden, sondern didaktische Konzepte für den digitalen Unterricht erstellt werden. Die digitalen Mittel bieten Möglichkeiten, den herkömmlichen Unterricht zu modernisieren. Hybridformen wie «Blended Learning», also eine Mischung aus Präsenzunterricht und einigen Vorarbeiten zu Hause oder ausserhalb des Klassenzimmers, und ein Einsatz digitaler Instrumente müssen in Zukunft vermehrt genutzt werden. Erklärvideos können beispielsweise am eigenen Gerät im eigenen Tempo angeschaut werden. Dies ist deutlich produktiver, als wenn die Lehrperson das Video für die gesamte Klasse abspielt. Das Ziel muss es sein, den Unterricht stärker zu individualisieren, sodass alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich vom Unterricht profitieren können.

Für das Üben, beispielsweise von Mathematikaufgaben, sind E-Learning-Tools sehr sinnvoll. So kann jede Schülerin oder jeder Schüler im eigenen Tempo und nach eigenem Bedarf Übungen lösen. In diesem Bereich sind auch die Pädagogischen Hochschulen gefordert, um die Anwenderkompetenz der Lehrpersonen zu fördern. Daneben muss das Bewusstsein der Schulen für Nutzen und Gefahren dieser Tools gestärkt werden.

Unterschiede in der Bildungslandschaft als besondere Herausforderung

Die digitale Infrastruktur in den Schulen unterscheidet sich stark nach Kanton und Gemeinde. Die Unterschiede ergeben sich unter anderem aus der grundlegenden Organisation des Bildungssystems und aus den demografischen und geografischen Voraussetzungen. Es braucht jedoch ausreichende moderne Infrastruktur, damit die Kinder und Jugendlichen überall frühzeitig digitale Anwendungskompetenzen erwerben können. Diese müssen zuerst sauber beigebracht und dann im Rahmen des bestehenden Fächerkanons geübt werden. Daneben ist auch eine Förderung der Informatikkenntnisse der Schülerinnen und Schüler wichtig, denn eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Programmieren und anderen digitalen Kompetenzen schärft das Verständnis für die digitalen Mittel und bereitet sie insbesondere auf die Anforderungen der heutigen Berufswelt vor. Diese «Baseline» muss trotz der heterogenen Bildungslandschaft besser sichergestellt werden.

Langfristige Anpassungen sind nötig

Zudem braucht es eine explizite und nachhaltige Integration digitaler Mittel. Gemäss einer neuen Studie von Stefan Wolter werden die digitalen Tools, die während des Fernunterrichts genutzt wurden, nun grösstenteils wieder komplett ignoriert. Nur für etwa die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler gehört der Computer zum schulischen Alltag. Ein Drittel hat sogar noch nie eine Lernsoftware oder Lernplattform genutzt. Dabei böten diese Tools die Möglichkeit, den Unterricht wirklich zu individualisieren.

Laut Beat Döbeli von der Pädagogischen Hochschule Schwyz braucht es einen Kulturwandel. Digitale Mittel müssen verstärkt in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und an den Schulen thematisiert werden, damit der Transfer im Unterricht besser klappt. Dadurch kann der Kulturwandel verstärkt werden, da die frisch ausgebildeten Lehrpersonen neue Ideen in die bestehenden Schulteams bringen können.

Rechtssystem

Auch im schweizerischen Rechtssystem zeigte sich bei gewissen Rechtsgeschäften während der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen beachtliches Handlungspotenzial im Sinne eines Digitalisierungsbedarfs. So kam zum Beispiel die Rechtsdurchsetzung bei reduzierten physischen Kontaktmöglichkeiten an den Anschlag und auch den Schriftlichkeitserfordernissen in gewissen Rechtsgeschäften konnte nicht mehr Folge geleistet werden. Wie im Gesundheitsbereich ist Digitalisierung dabei als umfassendes Gesamtkonzept zu verstehen und aufzubauen, um einen Mehraufwand durch Medienbrüche zu verhindern.

Bisheriges Vertragsrecht wird nur temporär angepasst

Im März 2020 mussten durch die Homeoffice-Pflicht sonst alltägliche Handlungen des Arbeitsalltags plötzlich remote durchgeführt werden. Dabei verstärkte sich das Bedürfnis, Verträge rechtsgültig digital unterschreiben zu können. Gemäss geltendem Recht müssen Unternehmen, die qualifizierte elektronische Signaturen anbieten, neue Kunden in einem persönlichen Treffen identifizieren. Dies stellt eine grosse Hürde für den Einsatz digitaler Unterschriften dar.

Während der «ausserordentlichen Lage» hat der Bundesrat eine befristete Änderung der Verordnung über die elektronische Signatur beschlossen. Dadurch wurde die Identifikation von Neukunden bei elektronischen Signatur-Diensten via Video-Call ermöglicht. Diese Verordnungsänderung war jedoch auf sechs Monate befristet. Während dieser Zeit hat sich gezeigt, dass qualifizierte elektronische Signaturen, die durch privatwirtschaftliche Unternehmen bereitgestellt werden, über ein grosses Potenzial verfügen und sich einer erhöhten Nachfrage erfreuen. Der Bund sollte hier die Dynamik hochhalten und jetzt nachhaltige Lösungen anpeilen, die über den «Ausnahmezustand» der Pandemie hinausreichen.

Gerichtswesen stösst in der Pandemie an seine Grenzen

Pandemiebedingt mussten seit März 2020 zahlreiche Gerichtsverhandlungen abgesagt und verschoben werden. Dies führte zu langwierigen Verfahren und Prozessverschleppungen. Die damit verbundenen Risiken und Kosten sowohl für natürliche als auch juristische Personen sind immens. In einigen Rechtsgebieten wurden die Verhandlungen online durchgeführt, um dem entgegenzuwirken. Aber in Strafverfahren beispielsweise war dies aufgrund von Unmittelbarkeitsprinzip für die Beweiswürdigung und der Gefahr der Beeinträchtigung der Unschuldsvermutung nicht möglich. Bei solchen Umstellungen sollten staatliche Institutionen unbedingt die Expertisen von privaten Unternehmen zum Beispiel bei der Gewährleistung des Datenschutzes, der Bereitstellung der technischen Hilfsmittel und Plattformen usw. in Anspruch nehmen, um eine kompetente und zeitnahe Umsetzung sicherzustellen.

Es gab bereits Bestrebungen des Bundes, die Digitalisierung im Justizbereich voranzutreiben, so zum Beispiel mit der Vorlage zur Plattform für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ). Hintergrund ist die 2018 festgelegte Strategie, Handlungsfelder zu digitalisieren, in denen dadurch eine besonders grosse Wirkung erzeugt werden kann. Die Digitalisierung muss dabei aber zwingend als Gesamtkonzept verstanden werden, um an Effizienz zu gewinnen und nicht durch Medienbrüche die Prozesse sogar noch zu erschweren. Mit der BEKJ könnte hier eine notwendige Grundlage geschaffen werden, um andere Digitalisierungsschritte in der Justiz zu ermöglichen.

Regulierung mit Schlagseite: Analoge Lösungen werden weiterhin bevorzugt

Nicht nur bei den Gerichtsverfahren, auch bei sehr alltäglichen und häufig stattfindenden Vorgängen offenbaren sich vermehrt Probleme: Der Boom im Onlinehandel bringt für die Unternehmen aufgrund der analog geprägten rechtlichen Grundlagen einige Hürden mit sich. So zum Beispiel bei den Betreibungsverfahren. Diese können heute nur mit eigenhändiger oder qualifizierter elektronischer Unterschrift eröffnet werden. Dies ist für Onlinehändler ein grosses Hindernis und benachteiligt sie gegenüber dem stationären Handel. Eine parlamentarische Motion von Nationalrat Marcel Dobler (Mo. 19.3448), welche die bestehende Ungleichheit aufheben wollte, wurde vom Ständerat in der Frühjahrssession 2021 abgelehnt. Als Grund dafür wurde unter anderem genannt, dass sich der analoge Ablauf nicht ohne Weiteres auf das digitale Umfeld übertragen lasse und eine Änderung in diesem Umfeld sowieso «zu früh» erfolgen würde. Die Annahme der Motion hätte wohl tatsächlich auch zu einem höheren Aufwand für die Justiz geführt, jedoch nur, weil dadurch ein Medienbruch geschaffen worden wäre zu den weitgehend analogen Prozessen im Gerichtswesen. Ein Schritt in die richtige Richtung wurde daher abgelehnt, weil die Digitalisierung in den angrenzenden Bereichen noch zu wenig fortgeschritten ist. Auch in anderen Bereichen bewegt sich etwas: So wurde im April 2021 beispielsweise das Justizdepartement damit beauftragt, die digitalen Prozesse im Handelsregister auf Verbesserungsmöglichkeiten zu überprüfen und Vorschläge zu unterbreiten. Leider wird alleine diese Prüfung bis Ende 2022 dauern, sodass zeitnahe Verbesserungen unwahrscheinlich sind.

Die aufgeführten Beispiele zeigen erneut, dass eine konsequente Digitalisierung des Rechtssystems nicht nur notwendig, sondern längst überfällig ist. Dies mag zwar ein grosses Unterfangen sein und zu Beginn sicher auch einiges an Umsetzungsschwierigkeiten mit sich bringen, aber es ist der einzige Weg Richtung Zukunft und Fortschritt.

Allgemeiner Behördenaustausch der Wirtschaft

Produktivität ist grundsätzlich das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand. Sowohl für einzelne Unternehmen wie auch für ganze Volkswirtschaften ist die Produktivität ein entscheidender Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung. Werden Firmen und Länder produktiver, steigern sie Wertschöpfung und Wohlstand. Produktivitätssteigerungen sind im Wesentlichen das Resultat technologischen Fortschritts, guter unternehmerischer Entscheide und günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen. Regulierungskosten und Kosten des Behördenaustausches steigern den Aufwand und mindern somit grundsätzlich die Produktivität. Dies fällt vor allem bei kleineren Unternehmen ins Gewicht – sie verfügen nicht über die gleichen administrativen Kapazitäten wie grosse Firmen. Folglich trifft sie der Mehraufwand aus dem Behördenaustausch besonders.

«Smart Government» könnte ein Produktivitätstreiber sein

Die Digitalisierung wäre grundsätzlich ein grosser Vorteil für die Produktivität: Auf der Ertragsseite ermöglicht sie neue Produkte und Geschäftsmodelle und auf der Aufwandsseite reduziert sie die Kosten durch Automatisierung und Vernetzung. Auch die Regulierungskosten könnten durch die Digitalisierung deutlich sinken. «E-Government»- oder «Smart Government»-Anwendungen sind in diesem Zusammenhang Bestrebungen, den Behördenaustausch durch digitale Mittel verlässlicher, schneller und vor allem unkomplizierter zu gestalten. In der Realität bleiben bis heute trotz gewisser Fortschritte noch zu viele Potenziale ungenutzt. Dies hat sich insbesondere seit dem Ausbruch der Pandemie gezeigt.

Schweizer Unternehmen stehen praktisch ständig mit den Behörden in Kontakt. Meistens geht es um komplexe Sachverhalte mit juristischen Konsequenzen, sei es bei Steuern, im Arbeitsrecht, bei der Produktsicherheit, bei Umweltvorschriften oder im Baurecht. In der Pandemie kamen zum üblichen Austausch mit Bund, Kantonen und Gemeinden der Austausch über die wirtschaftlichen Stützungsmassnahmen und die epidemiologischen Schutzmassnahmen hinzu – eine schlagartige Vervielfachung der bereits hohen Komplexität. So war dann auch die Qualität der Interaktionen sehr unterschiedlich.

Digitaler Zugang zu wirtschaftlichen Stützungsmassnahmen: zwiespältige Bilanz

Zu würdigen ist, dass gerade in der ersten Pandemiephase die Wirtschaftshilfen des Bundes dank der bestehenden digitalen Plattform «easygov.swiss» schnell und effizient an die Unternehmen gelangt sind. Die Covid-19-Überbrückungskredite und die Start-up-Bürgschaften flossen vollständig über diesen Kanal, was nicht zuletzt dank bestehendem Know-how und Infrastrukturen sowie einer guten Zusammenarbeit mit den Banken möglich war. Auch die Anmeldungen zur Kurzarbeitsentschädigung oder zu den kantonalen Härtefallhilfen sind nach gewissen Startschwierigkeiten verhältnismässig einfach zugänglich. Dies wird von den Unternehmen auch genutzt und honoriert – bei «easygov.swiss» hat sich die Zahl der registrierten Unternehmen im ersten Pandemiejahr mehr als vervierfacht, von rund 8000 auf etwa 35'000.

Vordergründig liesse sich der Schluss ziehen, dass die Pandemie den digitalen Behördenaustausch für Unternehmen gestärkt hat. Dies ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Obwohl nämlich der «Schalter» für die Wirtschaft insgesamt attraktiver und zugänglicher gemacht wurde, sind die dahinterliegenden Prozesse in der Verwaltung oftmals unverändert geblieben. Daten von Firmen werden teilweise mehrfach erfasst, weil kein staatsebenen- und ämterübergreifender Datenaustausch besteht. Anträge mussten in zahlreichen Fällen auf Papier und per Post eingereicht und anschliessend digital erfasst werden – für die Unternehmen ebenso wie für die Verwaltung teuer, aufwändig und fehleranfällig. Auch erzeugt die heute gängige elektronische Abwicklung mittels Einreichung von PDF-Dateien weiterhin Medienbrüche und ist damit der Papierkorrespondenz nicht wesentlich überlegen. Noch mehr relativiert sich das Bild, wenn sich der Fokus von den unmittelbaren wirtschaftlichen Stützungsmassnahmen wegbewegt. Die vom Bundesamt für Strassen im März 2020 verfügten Ausnahmen vom Nacht- und Sonntagsfahrverbot für versorgungsrelevante Güter konnten nur mit einer zusätzlichen Bewilligung eines anderen Bundesamtes in Anspruch genommen werden. Die Anträge konnten zwar per Onlineformular gestellt werden, die Bearbeitung und Beantwortung wurden jedoch analog durchgeführt und es kam entsprechend zu Verzögerungen.

Die Verlockung des «digitalen Schalters»

Für die Verwaltung ist es aus nachvollziehbaren Gründen attraktiv, in erster Linie einen «digitalen Schalter» anzubieten, der den Kundinnen und Kunden zumindest teilweise eine bequemere Interaktion ermöglicht. Die Plattformen sind für Bund, Kantone und Gemeinden jedoch auch Prestigeprojekte, die ein fortschrittliches Image vermitteln, ohne dass grundlegende organisatorische und prozedurale Anpassungen nötig werden. Den gesamten Regulierungsaufwand – das hat auch die Pandemie deutlich gemacht – reduzieren sie am Ende nicht wesentlich. Ohne echte Prozessdigitalisierung bleibt der Behördenaustausch somit eine «Produktivitätsbremse».

«Analoger Bias» in der Regulierung

Die institutionellen Fragen, die sich punkto Behördendienstleistungen stellen, betreffen vor allem die regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Kernfrage ist dabei, welche Prinzipien sich hinsichtlich Digitalisierung in der geltenden Regulierung widerspiegeln. Behandeln Gesetze und Verordnungen digitale und analoge Lösungen gleich oder wird die analoge Welt als «Normalität» konstituiert, sodass das Digitale immer der «Sonderfall» ist? Die Pandemie gibt auch hierzu interessante Indizien: So hat der Bundesrat beispielsweise im März 2020 die Schriftlichkeitserfordernisse im Obligationenrecht gelockert (siehe Abschnitt zum Rechtssystem). Diese Lockerung wurde jedoch befristet, sodass die Gleichwertigkeit von digitalen und analogen Unterschriften wieder verschwunden ist. Nachvollziehbar ist dies nicht. Gerade im Behördenaustausch wäre eine dauerhafte Gleichwertigkeit ein sehr wertvolles Instrument, um die Prozessdigitalisierung voranzutreiben. Auch technisch steht das Digitale dem Analogen heute in nichts mehr nach: Eine Unterschrift von Menschenhand ist heute leichter zu fälschen als eine gute Verschlüsselung zu knacken ist.

«Smart Government» muss für die Schweiz zu einem Trumpf im Standortwettbewerb werden

Internationale Rankings sind immer mit Vorsicht zu geniessen, sie geben aber dennoch einen grundsätzlich guten Anhaltspunkt, wo die Schweiz in verschiedenen Bereichen im Vergleich zu anderen Ländern steht. Punkto Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit ist unser Land erfreulicherweise an der Weltspitze anzutreffen: Einerseits wurde unsere Volkswirtschaft im IMD World Competitiveness Ranking 2021 erstmals als wettbewerbsfähigste der Welt ausgezeichnet. Andererseits hat die EU-Kommission die Schweiz in ihrem European Innovation Scoreboard zum innovativsten Land Europas gekürt. Gründe für diese Positionierungen gibt es viele. Ein effizienter Behördenaustausch und eine Pionierrolle bei «Smart Government» gehören jedoch nicht dazu: Im E-Government Development Index der UNO lag die Schweiz zuletzt auf Rang 16. Im Ease of Doing Business Index der Weltbank belegt sie sogar nur den 36. Platz. Gemäss diesem Ranking ist es in sage und schreibe 80 Ländern der Welt einfacher eine Firma zu gründen, als in der Schweiz. Hier gilt es, die Digitalisierung für eine Aufholjagd zu nutzen.