Duale Berufsbildung stärken statt Gymnasium verwässern

- Einleitung Das Wichtigste in Kürze | Position economiesuisse

- Kapitel 1 Überblick

- Kapitel 2 Das Bildungssystem bietet bessere Stellhebel

- Kapitel 3 Fazit: Mehr Qualität statt Quantität!

Überblick

Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt viele Veränderungen mit sich. Doch nicht nur unsere Arbeitswerkzeuge verändern sich, sondern auch die Anforderungen an den Menschen. Bereits heute leiden hierzulande laut Umfragen gut 90 000 kleine und mittelgrosse Unternehmen unter einem Fachkräftemangel. Entsprechende Erhebungen zeigen, dass im Rahmen des technologischen Wandels insbesondere gut ausgebildete Fachkräfte mit Tertiärabschluss benötigt werden – Tendenz steigend. Analytisches Verständnis, Kreativität, Innovation sowie fachübergreifende Kompetenzen werden auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft gemäss Studien immer relevanter.

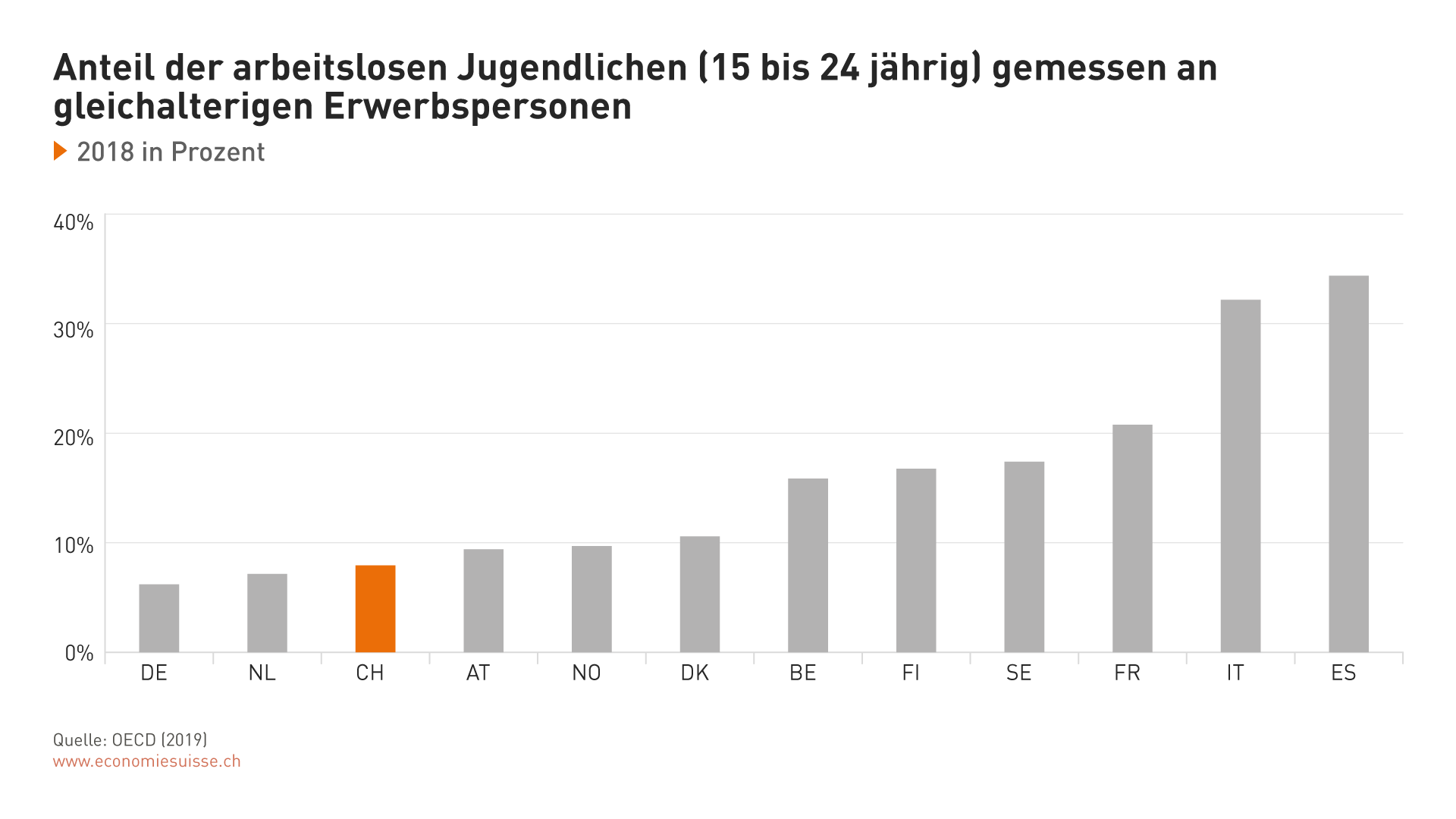

Gleichzeitig ist die Quote jener jungen Menschen, die das Gymnasium absolvieren, in den letzten Jahren relativ stabil geblieben – sie liegt bei etwa 20 Prozent (Abbildung 1). Dennoch erfreuen sich Gymnasien hoher Beliebtheit, wie beispielsweise im Kanton Zürich der jährlich zunehmende Andrang zum Zulassungstest unterstreicht. Relativ stark gestiegen ist hingegen der Anteil der Fachmaturität. Gleichzeitig tun sich viele Branchen in der Schweiz schwer, genügend Lernende zu finden. Bei einer Erhebung des Bundes gaben mit 48 Prozent weniger als die Hälfte der befragten Jugendlichen an, sich für eine Berufslehre zu interessieren.

Abbildung 1

Die gymnasiale Maturitätsquote ist über die letzten Jahre relativ stabil.

Die duale Berufsbildung und das Gymnasium sind grundsätzlich gleichwertig. Sie legen jedoch andere Schwerpunkte und vermitteln einen anderen Praxiszugang. Das Gymnasium ist stärker schulisch ausgerichtet, vermittelt weniger Praxis, erschliesst jedoch breite Themenfelder und theoretische Tiefe. Es bereitet auf eine akademische Ausbildung vor und ermöglicht den prüfungsfreien Zugang zu universitären Hochschulen. Die Berufslehre setzt auf eine Kombination aus Theorie und Praxis und öffnet gleichzeitig den Weg für Weiterbildungen auf allen Bildungsstufen. So haben Lernende nach ihrer Lehre die Wahl, ob sie sich in ihrem Fachgebiet weiterentwickeln, Führungskompetenzen über die Höhere Berufsbildung erwerben oder – mit einer Berufsmaturität – auf Hochschulstufe ihr Fachwissen vertiefen oder sich neue Themen erschliessen möchten.

Dennoch bietet die Beliebtheit des Gymnasiums Anlass für Diskussionen: Berufsmaturität und Fachhochschule scheinen für viele im Gegensatz zur klassischen akademischen Karriere die zweite Wahl zu sein. Für viele gilt das Gymnasium allgemein als Königsweg. Schafft dieser aber wirklich die besseren Voraussetzungen für die Herausforderungen der Zukunft?

In den folgenden Kapiteln stellen wir uns die Frage, was eine Ausweitung der Maturitätsquote für die Schweiz bedeuten würde – und ob es innerhalb des Bildungssystems andere Wege gibt, unsere Jugendlichen optimal für den Arbeitsmarkt von morgen zu rüsten.

Erhöhung der Maturitätsquote: Es lauern viele Gefahren

Die Expertenmeinungen zur Frage nach der «richtigen» Maturitätsquote gehen weit auseinander. Während die einen sie auf dem heutigen Niveau belassen wollen, fordern andere eine massive Ausweitung der gymnasialen Abschlüsse. Letztere beziehen sich dabei oftmals auf das humanistische Bildungsideal: das vertiefte und umfassende Erlangen von Reife, Selbstständigkeit und Allgemeinbildung. An diesen Zielen ist wenig auszusetzen – im Gegenteil. Diese Fähigkeiten werden in Zukunft nicht weniger gefragt sein. Doch es stellen sich wichtige Fragen: Was würde denn passieren, wenn wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler an Gymnasien ausgebildet würden? Könnten sie somit alle eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung wahrnehmen? Und wären sie damit besser auf den Arbeitsmarkt von morgen vorbereitet?

Qualität der Gymnasien leidet

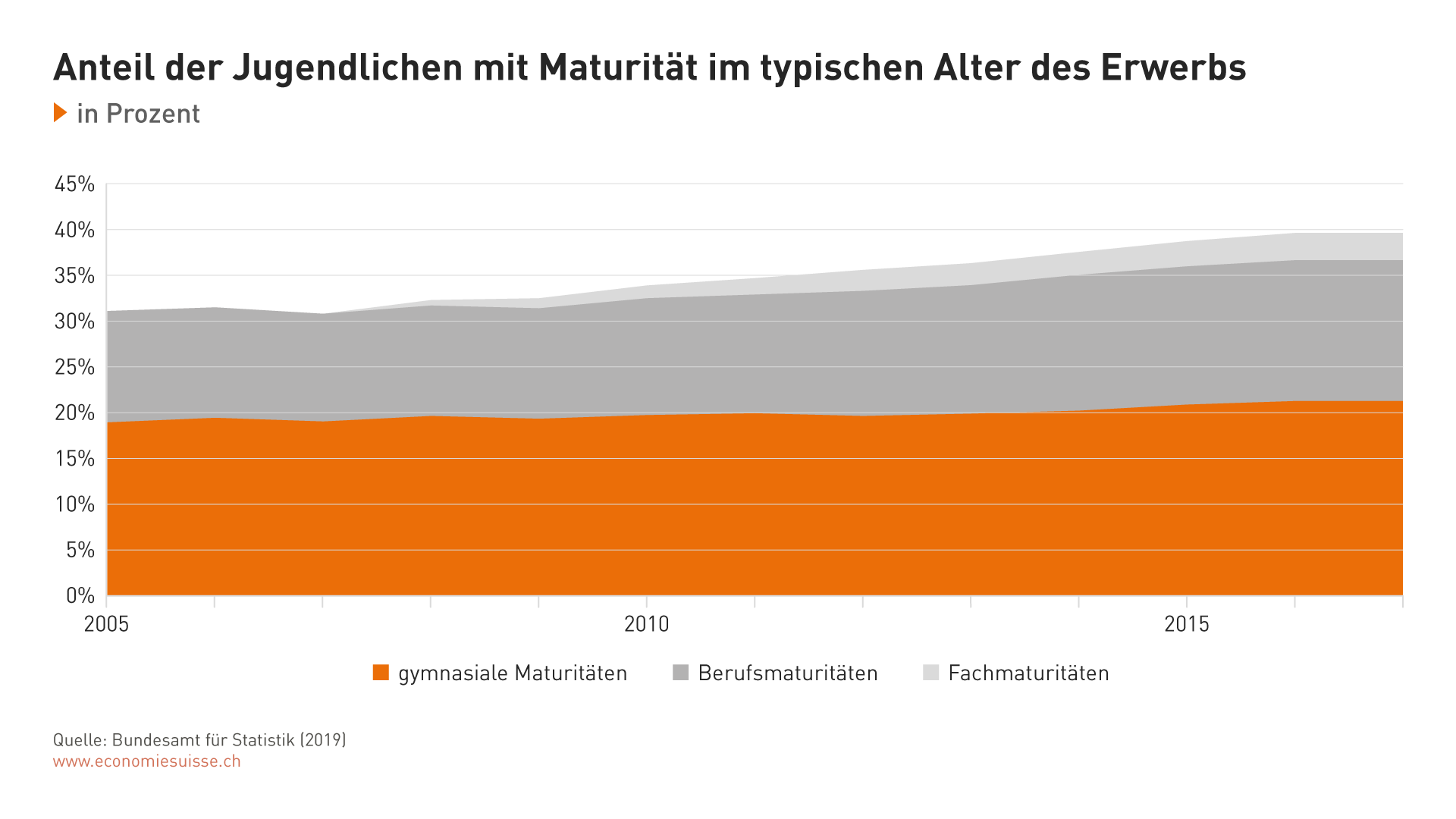

Eine gute Grundlage für eine Analyse dieser Frage bieten die kantonalen Unterschiede: Die Spannweite des Anteils der Jugendlichen, die ein Gymnasium besuchen, ist sehr gross (Abbildung 2). In Genf führten im Jahr 2018 mit 45 Prozent beinahe die Hälfte aller Jugendlichen am Ende der obligatorischen Schulzeit ihren Bildungsweg am Gymnasium fort. Auch in den Kantonen Waadt, Tessin und Basel-Stadt liegt die Maturitätsquote hoch. Ganz anders die Kantone Uri und Glarus. Hier ist die Quote mit 14 Prozent rund ein Drittel so gross.

Abbildung 2

Die Übertrittsquoten ans Gymnasium variieren zwischen den Kantonen enorm.

Eine hohe Zahl von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wie etwa in Genf ist Ausdruck der bildungspolitischen Präferenz. Dabei spielen ökonomische und soziokulturelle Faktoren eine wichtige Rolle. Doch ein einfacherer Zugang ans Gymnasium und eine höhere Maturitätsquote haben Konsequenzen für die Qualität der Ausbildung, dies zeigen die Zahlen des Bildungsberichts aus dem Jahr 2018:

- Abschlussquote am Gymnasium sinkt: In den Kantonen mit einem hohen Anteil von Übertritten ans Gymnasium brechen einerseits mehr Jugendliche die Ausbildung ab. In Genf verlässt fast die Hälfte der Jugendlichen innerhalb des ersten Jahres das Gymnasium bereits wieder. Andererseits müssen mehr Jugendliche repetieren. Dies trifft auf mehr als ein Fünftel der Tessiner Gymnasiasten zu. Dennoch ist in Kantonen mit einem höheren Anteil an Übertritten ans Gymnasium tendenziell auch die Maturitätsquote höher.

- Abbruchquote an der Universität steigt: Ähnlich wie bei den hohen Eintrittsraten lassen auch die Maturitätsquoten keinen Rückschluss auf die Studierfähigkeit der Jugendlichen zu. Doch stammen aus den Kantonen mit einer hohen Maturitätsquote auch die meisten Studienabbrecher. Gemäss dem aktuellen Bildungsbericht verdoppelt sich bei Kantonen mit einer Maturitätsquote von mehr als 20 Prozent die spätere Ausfallquote an der Universität. Auch die Ergebnisse der EVAMAR-II-Studie stützen den negativen Zusammenhang zwischen Maturitätsquote und Ausbildungsniveau.

Die hohen Abbruch- und Repetitionsquoten verursachen direkte Kosten für die Gesellschaft. Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkteintritt für betroffene Personen verzögert und erschwert wird. Je höher die Maturitätsquote in einem Kanton und entsprechend geringer der Anteil der Berufslehre ist, desto grösser ist in der Regel auch der Anteil der jungen Menschen, die arbeitslos sind oder Sozialhilfe beziehen müssen. Es handelt sich bei allen Zahlen zwar primär um indikative und nicht um kausale Zusammenhänge. Aber die Tendenz ist klar: Die Qualität der Gymnasien nimmt mit einer Ausweitung der Maturitätsquote ab, der Arbeitsmarkterfolg wird geschmälert. Eine Vereinfachung des Zugangs zu den Gymnasien widerspricht damit einem Hauptziel der gymnasialen Ausbildung: die Erlangung der allgemeinen Studierfähigkeit.

Freie Studienwahl gefährdet

Spiegelbildlich zur hohen Abbruchquote beklagen sich Universitäten zunehmend über das ungenügende Ausbildungsniveau der Maturandinnen und Maturanden, welches in gewissen Fachbereichen mit einer ständig steigenden Zahl an Studienanwärtern einhergehe. Besonders populäre Studiengänge – beispielsweise Wirtschaftswissenschaften oder Psychologie – haben mit einem Assessmentjahr darauf reagiert oder die Anforderungen anderweitig verschärft. Die strenge Selektion im ersten Studienjahr sei notwendig, um ungeeignete Studienanfänger möglichst früh auszusortieren. Die eigentliche Selektion wird damit ans Ende des ersten Studienjahres verschoben. Dies ist einerseits kostspielig und für die Studierenden frustrierend, andererseits wird es für Universitäten und ihre Reputation problematisch, wenn sie die Durchfallquoten forcieren müssen, um die Qualität sicherzustellen.

Mit Ausnahme der Medizin kann sich eine Person heute – egal, welche Schwerpunkte sie zuvor in einem der rund 160 Gymnasien gewählt hat – frei die Studienrichtung aussuchen und das Studium ohne Aufnahmeprüfung beginnen. Für Schweizer Studierende bedeutet dies, dass rund 80 Prozent von ihnen eine Top-200-Universität besuchen können. Die freie Studien- und Universitätswahl ist im internationalen Vergleich einzigartig. Bei einer Ausweitung der gymnasialen Maturitätsquote wäre sie gefährdet. So ist in vielen Ländern die Abschlussnote im Reifezeugnis primäres Kriterium für die Aufnahme, beispielsweise in Deutschland, wo die Abiturnote in der Regel über Universität und mögliche Studienfächer entscheidet. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt dann grundsätzlich durch eine zentrale Stelle. In Österreich wiederum sind stark nachgefragte Studiengänge zulassungsbeschränkt (unter anderem Medizin, Biologie und Wirtschaftswissenschaften). Das Auswahlverfahren wird jedoch dezentral von den Universitäten durchgeführt, die Art der Selektion ist nicht vorgegeben.

In vielen Ländern absolviert die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen das Gymnasium. So verfügen in Frankreich über 80 Prozent eines Jahrgangs über das sogenannte «Baccalauréat», und auch in den USA stellt das «High School Diploma» den Regelabschluss dar. Diese Abschlüsse auf der Sekundarstufe II berechtigen jedoch im Gegensatz zur Schweiz nicht grundsätzlich zu einem Studium. An welcher Hochschule und in welchen Fächern, falls überhaupt, Anwärter studieren können, hängt von Eignungstests (Numerus clausus) und anderen Kriterien ab – zum Beispiel den gewählten Fächern auf gymnasialer Stufe. Dieser Schritt wäre bei einer massiv höheren Maturitätsquote auch für Schweizer Universitäten unumgänglich, wenn sie ihre Qualitätsansprüche hochhalten möchten.

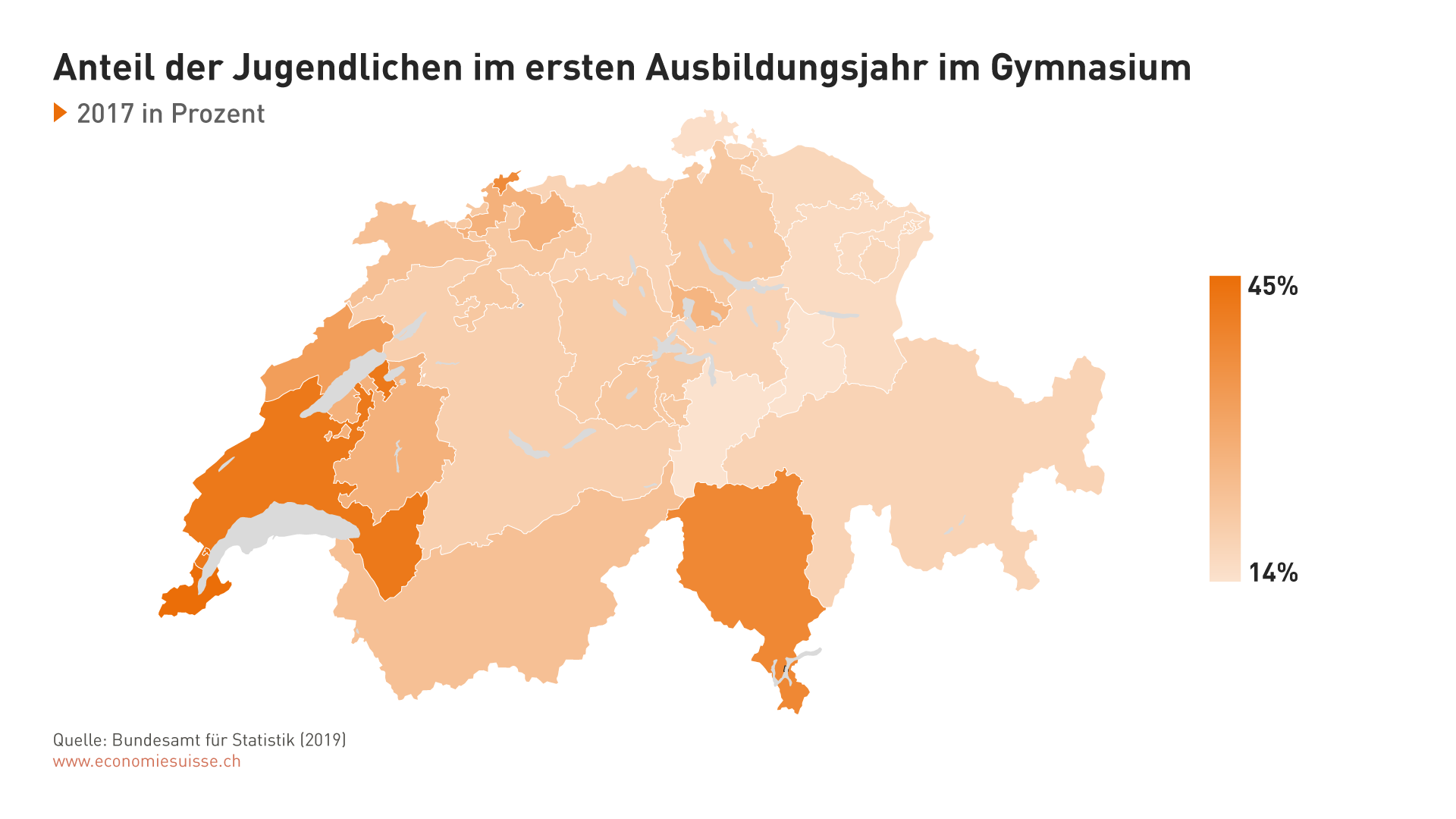

Hochschulprofile verwässern

Eine höhere Maturitätsquote hätte auch negative Auswirkungen auf die Fachhochschulen. Bereits heute kommt die Hälfte der Studienanfänger mit anderen Zulassungsausweisen als der Berufsmaturität an die Fachhochschule (Abbildung 3). Der Anteil Studierender mit gymnasialer Maturität ist bemerkenswert hoch, namentlich in den sozialen und künstlerischen Studiengängen. Dies ist in diesen Fachbereichen mangels vorgelagerten Berufslehren und universitären Alternativen durchaus gewünscht. Anders sieht es hingegen bei Studiengängen aus, welche auf einer Berufslehre aufbauen. Dort ist die praktische Erfahrung die zentrale Voraussetzung. Mehr Maturandinnen und Maturanden und strenge Zulassungsbedingungen an den Universitäten würden aber unweigerlich auch in anderen Fachbereichen zu einem höheren Anteil an gymnasialen Zulassungsdiplomen führen. Dies ginge auf Kosten der beruflichen Vorsozialisation und damit einem wichtigen Erfolgsfaktor der Fachhochschulen. Die Profilierung im heutigen Schweizer Hochschulsystem würde weiter aufgeweicht (siehe Box). Die Fachhochschulen würden in einem zentralen Differenzierungsmerkmal geschwächt: die Nähe und Verbindung zur Berufspraxis. Sie wären damit der Gefahr ausgesetzt, als qualitativ schlechtere Universitäten wahrgenommen zu werden.

Abbildung 3

Viele Studierende an Fachhochschulen verfügen bereits heute über keine oder nur geringe berufliche Vorsozialisation.

Was charakterisiert das Schweizer Hochschulsystem?

Die Schweiz verfügt über ein ausbalanciertes Hochschulsystem: Auf der einen Seite die traditionellen universitären Hochschulen, zu denen der Zugang in der Regel aufgrund einer Vorbildung mit allgemeinbildendem Charakter (gymnasiale Maturität) möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es die Fachhochschulen. Diese bieten anwendungsorientierte Ausbildungen mit hohem Praxisbezug an und setzen bei der Zulassung neben einer Maturität (gymnasial, beruflich oder fachlich) Berufs- bzw. Arbeitswelterfahrung (z.B. Berufslehre, Praktikum) voraus. Die Hochschultypen Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen haben unterschiedliche Merkmale, stehen aber gleichwertig nebeneinander. Bachelor- und Master-Grade werden von allen Hochschultypen vergeben, Doktor-Titel jedoch nur von den Universitäten.

Berufslehre verlöre bei höherer Maturitätsquote an Attraktivität

Eine höhere Maturitätsquote birgt die Gefahr einer Verwässerung der Hochschulprofile, mit verhängnisvollen Konsequenzen. Denn anders als in vielen anderen Ländern mündet der frühe Berufseinstieg bei uns nicht in eine Sackgasse. Im Gegenteil: In der Schweiz bietet die Lehre eine gleichwertige Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Karriere. Dass die berufsbezogene Ausbildung im Markt wertgeschätzt wird, zeigt sich etwa an den Löhnen von Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen. Diese erhalten nach dem Bachelorstudium einen Lohn auf ähnlichem Niveau, oft sogar etwas höher als Universitätsabsolventinnen und -absolventen nach einem Masterstudium (Tabelle 1). Sie verdienen ähnlich viel trotz deutlich kürzerer schulischer Ausbildungszeit. Sie haben zudem während der Lehre schon ein Einkommen erzielt. Auch die Beschäftigungsaussichten sind für Berufslernende oftmals besser als für Universitätsabsolvierende. Natürlich gibt es grosse Unterschiede zwischen den Studienrichtungen, grundsätzlich hat die grössere Praxiserfahrung aber einen klar positiven Effekt. Interessant sind auch die Ergebnisse von Untersuchungen an der Universität Zürich, welche zeigen, dass sich ein früher Berufseinstieg positiv auf die Fähigkeit zur Innovation auswirkt.

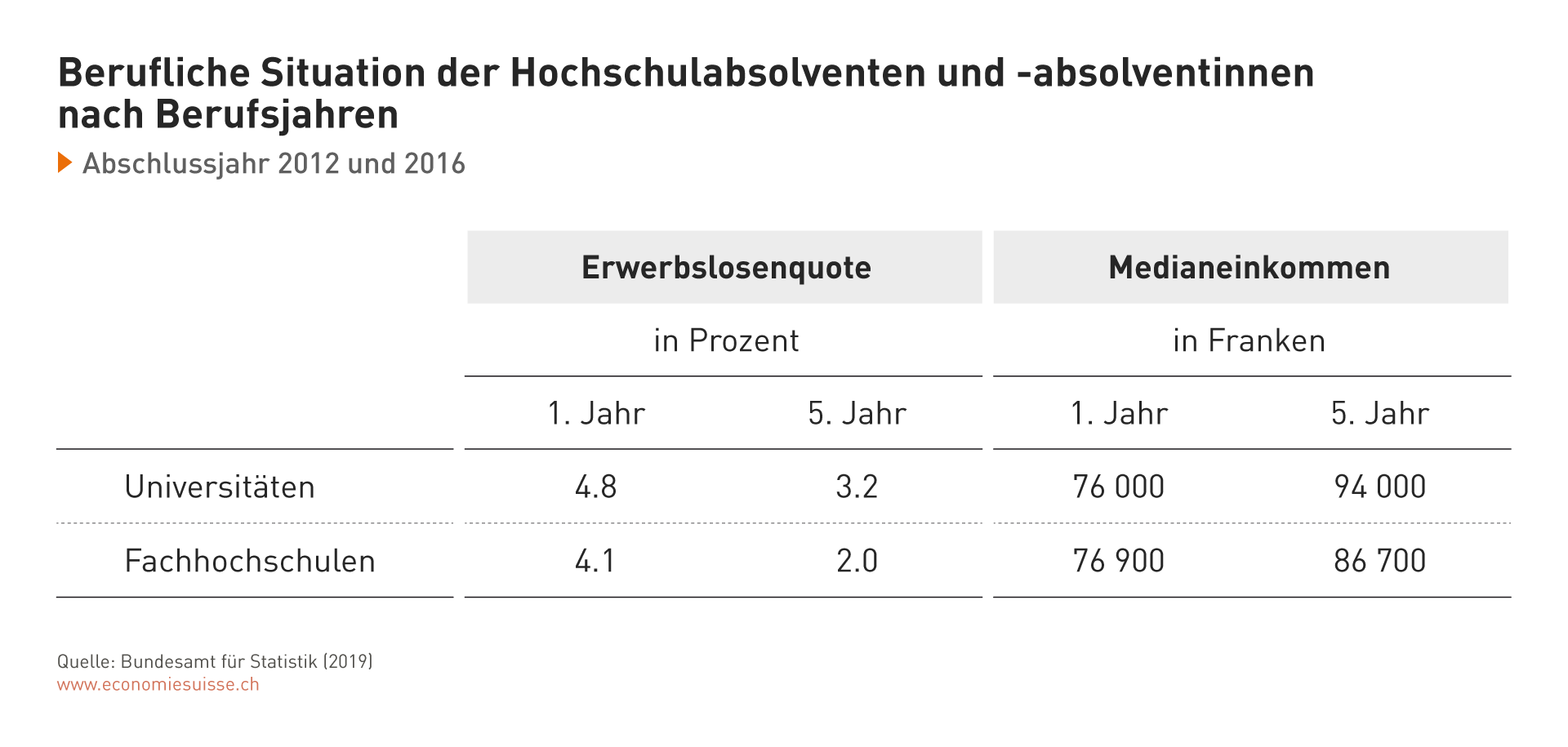

Tabelle 1

Im Arbeitsmarkt sind Hochschulabsolventen mit beruflicher Vorsozialisation sehr gefragt.

Ganz anders in Ländern mit vielen Mittelschulabsolventen: Wer etwa in den USA oder auch in vielen Ländern Europas keinen Universitätsabschluss aufweist, bleibt karrieremässig meist auf der Strecke. Selbst in Deutschland ist eine Segregation zu beobachten: Die schulisch Starken gehen ans Gymnasium, die Schwächeren in die Lehre. Auch in der Schweiz würde die Berufslehre bei einem vereinfachten Zugang zu den Gymnasien Gefahr laufen, als gleichwertige Ausbildung marginalisiert und für leistungsfähige Jugendliche uninteressant zu werden. Die Wirtschaft würde dadurch einen wichtigen Zugang zu gut ausgebildeten, praxiserprobten Fachkräften verlieren.

Unser duales Bildungssystem ist eine absolute Erfolgsgeschichte, eine generelle Erhöhung der Gymnasialquote deshalb ein falsches Signal. Denn die Berufslehre steht bereits heute unter Druck. Im August 2020 waren zum Beginn des neuen Ausbildungsjahrs laut dem Lehrstellenportal der Kantone berufsberatung.ch nach wie vor rund 8500 Plätze für Lernende unbesetzt. Nur noch knapp die Hälfte der Teenager möchte gemäss Umfragen in die Lehre gehen, und ihr Anteil sinkt leicht. Als häufigster Grund wird das soziale Ansehen genannt. Als Folge davon werden viele Lehrstellen gar nicht mehr an normale Schulabgänger vergeben, weil die Betriebe – wie im Kanton Genf teilweise bereits zu beobachten – zuerst auf die aus dem Gymnasium gefallenen Jugendlichen warten. Das ist nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels weder effizient noch effektiv. Es ist daher wichtig, die ausgezeichneten Berufschancen der Lehrabgänger bereits vorher an die Schüler zu vermitteln.

Chancengleichheit nimmt ab

Vertreter der Forderung nach einer höheren gymnasialen Maturitätsquote argumentieren nicht primär mit dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, sondern weisen auch auf die international fast einmalig tiefen Schweizer Quoten hin. Sie werten die heutige selektive Auslese als «sozial ungerecht». Unter Chancengleichheit die drastische Erhöhung der gymnasialen Maturitätsquote zu verstehen, greift aber aus mehreren Gründen zu kurz. Die Selektion würde nicht verschwinden, sondern sich verlagern. Chancengerechtigkeit – das heisst, jeder junge Mensch kann das entwickeln, wozu er Fähigkeiten und Ambitionen hat – würde mit einer Erhöhung der Maturitätsquote nicht verwirklicht. Dadurch ist auch fraglich, ob eine solche Forderung überhaupt dem humanistischen Bildungsideal entspricht.

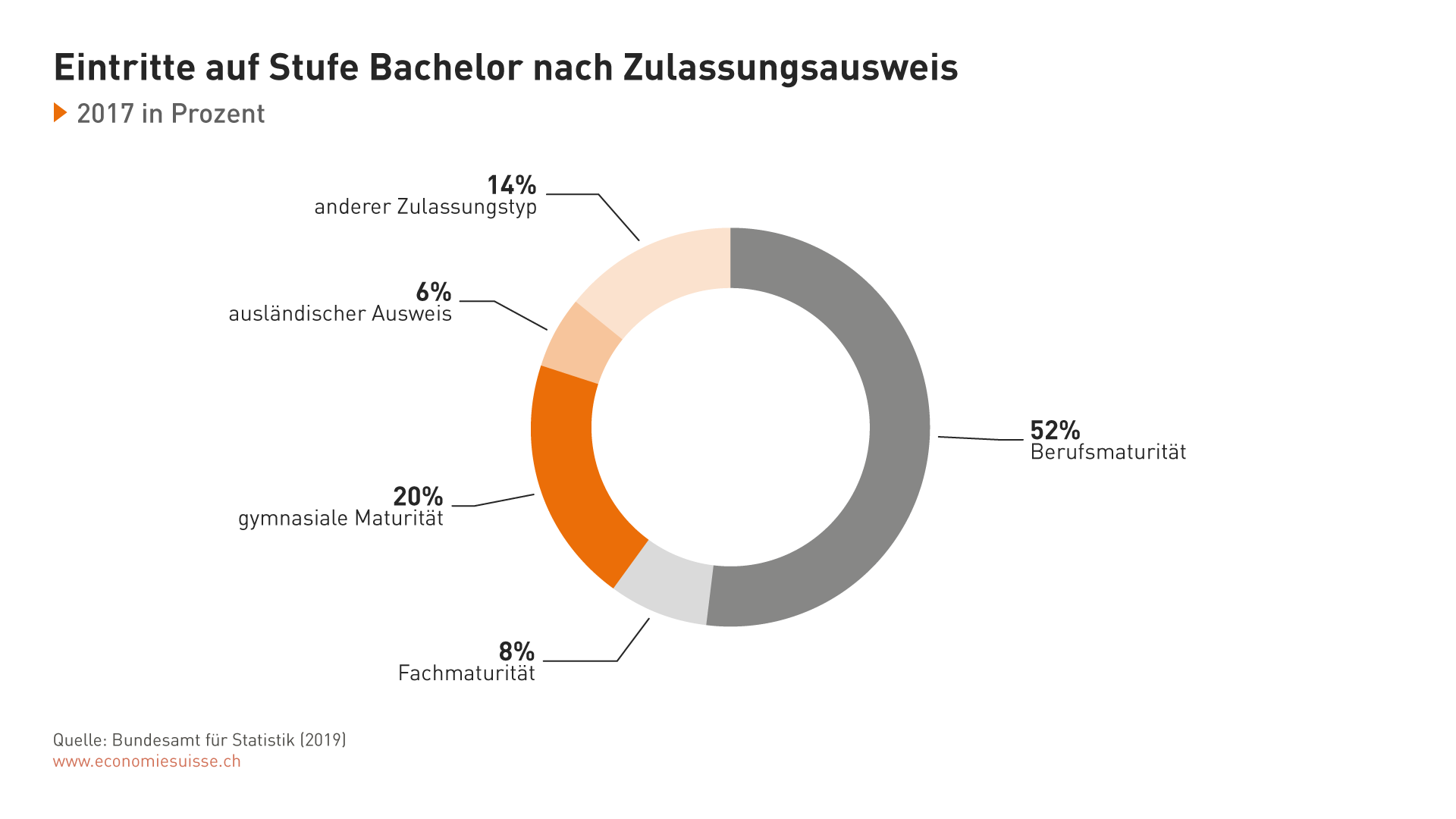

In der Schweiz finden die meisten jungen Menschen gemäss ihren Interessen und Fähigkeiten eine hochstehende Ausbildungsmöglichkeit – die Berufslehre spielt hier die wichtigste Rolle. In Ländern ohne Berufslehre verhindert entweder ein Numerus clausus den freien Zugang zur Universität, oder die Forschungs- und Unterrichtsqualität der Massenuniversitäten ist oft zu schlecht, um für die Arbeitswelt zu qualifizieren. Wer aufgrund seines sozioökonomischen Hintergrunds nicht an private Hochschulen ausweichen kann, hat ein Problem. In südeuropäischen Ländern besteht beispielsweise eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und gleichzeitig ein eklatanter Fachkräftemangel (Abbildung 4). Ein internationaler Vergleich, der sich allein auf die Tertiärquoten bezieht, ist deshalb nicht aussagekräftig

Auch im Modell von Vollzeit-Berufsschulen besteht ein grosses Risiko, dass am Arbeitsmarkt vorbei ausgebildet wird. Dieses Modell ist in Nordeuropa weit verbreitet. Viele Jugendliche müssen aber Praktika absolvieren, während die Lernenden in der Schweiz mit abgeschlossener Berufsausbildung bereits Geld verdienen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist dort oft ebenfalls höher – im Gegensatz zu Ländern, welche die Berufslehre kennen. Die Durchlässigkeit zwischen Gymnasien und Berufsschulen gibt es in Nordeuropa de facto nicht, die berufliche Ausbildung kennt eine hohe Abbruchquote, und bezogen auf das Studium spielt die soziale Herkunft eine entscheidende Rolle. Hierzulande kann die eingeschlagene Richtung geändert werden. Durchlässigkeit schafft Chancengerechtigkeit.

Abbildung 4

Verschulte Ausbildungen können dazu führen, das am Arbeitsmarkt vorbei ausgebildet wird.